우리는 흔히 풍수지리를 미신이나 운에 의존하는 전통 문화로 생각하기 쉽습니다. 하지만 조선시대의 수도 한양의 입지, 왕릉의 배치, 한옥의 건축양식까지 두루 살펴보면 놀라울 만큼 자연과 조화를 이루고 인간의 삶을 보호하는 방향으로 설계되었음을 알 수 있습니다. 이는 '점치는 땅'이 아니라, '사람이 가장 편안하게 살 수 있는 조건'을 경험적으로 터득한 조상들의 지혜이자, 당시의 과학적 환경 인식이 반영된 문화였습니다. 오늘날 우리가 도시계획, 건축, 환경디자인에서 추구하는 쾌적한 삶의 조건 역시 풍수지리와 맞닿아 있다는 점에서, 이 오래된 전통은 다시 조명받을 가치가 있습니다.

풍수지리란 무엇인가? 배산임수의 기본 원리

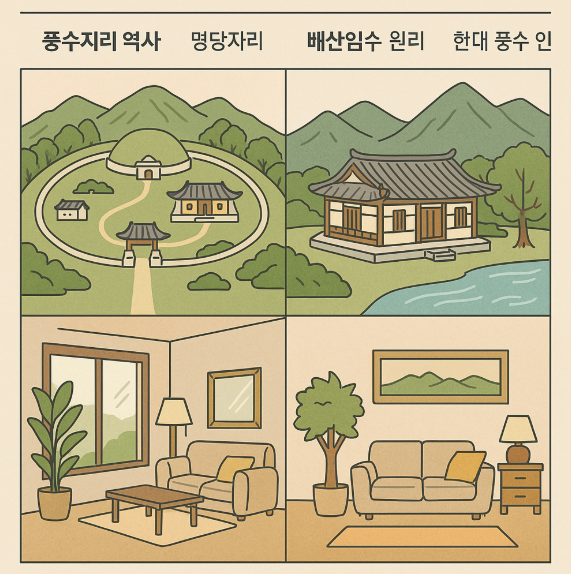

풍수지리(風水地理)는 바람(風)과 물(水), 즉 자연의 흐름을 기준으로 땅의 생기와 기운을 읽어내는 동양의 전통 지리 사상입니다. '풍수'라는 말은 "바람은 기운을 흩뜨리고, 물은 그것을 모은다(藏風得水)"는 고대 중국의 고전 '장경(葬經)'에서 유래했으며, 땅의 생기를 최대한 살리고 사람의 삶과 운세를 조화롭게 하기 위한 방법론으로 발전해 왔습니다. 한국 풍수의 핵심 개념 중 하나는 바로 '배산임수(背山臨水)'입니다. 이는 '뒤로는 산을 등지고, 앞으로는 물을 마주한 자리'가 최고의 명당이라는 뜻입니다. 산은 바람을 막아주고 외적의 침입을 차단하는 방패 역할을 하며, 물은 생기를 흘려보내는 흐름의 상징으로 여겨졌습니다. 실제로 전통 한옥의 입지, 무덤 자리, 궁궐, 서원 등 많은 전통 건축물에서 이 배산임수 원칙이 적용되어 있습니다. 풍수지리는 단지 방향만 보는 것이 아니라 주변 지형의 곡선, 지세의 흐름, 물의 방향, 일조와 바람길까지 종합적으로 고려하여 자리의 '기(氣)'를 해석합니다. 그렇다면 이 풍수 이론은 과학적으로도 타당한지에 대해서도 분석해보도록 하겠습니다. 사실 배산임수는 현대 건축학, 환경심리학에서도 주목받는 설계 개념과 일맥상통하는 면이 있습니다. 예를 들어, 건물 뒤쪽에 산이나 언덕이 있으면 겨울철 북서풍을 막아주어 보온 효과가 있으며, 앞쪽에 물이 흐르는 경우 자연스럽게 조망권과 정서적 안정감을 제공합니다. 또한, 배산임수의 입지는 대체로 완만한 경사와 적절한 습도, 풍부한 일조량을 갖추는 경우가 많아 실제로 인간의 건강이나 정서에 긍정적인 영향을 미친다는 연구도 존재합니다. 서울대학교 건축학과의 연구 사례나 국립산림과학원의 자연환경 연구 결과에서도 "산으로 둘러싸인 주거지와 수변공간이 심리 안정, 스트레스 감소에 긍정적인 영향을 준다"는 내용이 보고된 바 있습니다. 물론 풍수는 과학이 아닌 철학의 영역이지만, 특정 입지의 유익한 환경 조건을 관찰하고 반영한 '현장 기반의 지혜'라는 점에서 학문적 가치가 충분히 존재합니다.

조선의 풍수지리, 땅에 담긴 정치와 철학

조선시대는 풍수지리 사상이 국가의 정책과 공간 설계에 실제로 적용된 대표적인 시대였습니다. 조선의 수도인 한양(현 서울)의 건설 자체가 풍수 원리에 따라 이루어졌다는 사실은 잘 알려져 있습니다. 북쪽에는 북악산, 남쪽에는 남산, 동쪽엔 낙산, 서쪽에는 인왕산이 병풍처럼 감싸고 있는 지형은 풍수학적으로 '사신사(四神砂)'라 불리며 수도 입지의 모범으로 여겨졌습니다. 또한 우리에게 친근한 청계천은 '용맥의 물줄기'를 상징하며, 도시의 생기를 흘러가게 하는 역할로 설계되었습니다. 뿐만 아니라, 조선 왕릉들의 입지도 풍수적 명당을 기준으로 정해졌습니다. 예를 들어, 세종대왕의 영릉(英陵)은 '용맥이 숨을 쉬는 곳'이라 여겨지며, 주변 산세와 물줄기, 일조량, 바람의 흐름까지 모두 고려해 자리 잡았습니다. 여기서 흥미로운 점은 정조대왕의 아버지 사도세자의 무덤을 옮기고 난 뒤 사도세자의 자손들에게서 임금이 나오게 되었다는 점에서 명당과 풍수지리에 대한 이론은 어느 정도 신빙성이 있으며 이는 단순히 조상의 안식을 위함이 아니라, 후손의 운세와 국운에 이르기까지 영향을 미친다는 믿음을 뒷받침 해주는 근거라고 볼수도 있겠습니다. 이러한 풍수적 사고는 왕실뿐만 아니라 양반가, 사대부들의 무덤, 고택, 서원 등에도 고스란히 반영되었고, 이는 당시 지식인들에게 풍수가 하나의 학문으로 인정받았음을 보여줍니다.

명당은 진짜 있을까? 현대 사회에서의 풍수지리 인식

그렇다면 오늘날에도 명당은 존재할까요? 현대인들의 풍수에 대한 인식은 '과학'보다는 '신념'에 가까운 경향이 있지만, 여전히 집터나 사무실, 묘지 선택 등 중요한 순간에는 풍수를 참고하는 경우가 많습니다. 특히 부동산 업계에서는 조망권, 방향, 바람길, 인근 자연환경 등 실질적인 입지 조건을 풍수적으로 해석하기도 하며, 일부 고급 아파트 단지나 상업 건물에서는 실제 풍수 전문가의 자문을 받기도 합니다. 현대의 풍수 인테리어 역시 주목할 만한 변화입니다. 출입문 위치, 가구 배치, 거울과 식물의 위치 등은 단순한 미적 기준이 아니라, '기(氣)의 흐름'을 원활하게 하여 좋은 에너지와 운을 불러오도록 한다는 풍수적 철학이 담겨 있습니다. 특히 코로나 이후 집에서 보내는 시간이 길어지면서 공간의 기운을 중요하게 여기는 사람들이 늘어나며, 풍수 인테리어는 실용성과 심리적 안정감을 동시에 추구하는 트렌드로 자리잡고 있습니다. 결론적으로 한국 풍수의 본질, 자연과 인간의 조화를 읽는 지혜를 담고있는 풍수지리는 결국 땅을 보는 기술이 아니라, 땅과 사람의 관계를 읽어내는 지혜의 체계입니다. 인간이 자연에 순응하고 조화를 이루며 살아가기 위한 철학적 실천이자, 삶의 터전에 대한 깊은 성찰이 담겨 있는 사유 방식인 셈이죠. 명당은 단지 돈이 잘 벌리는 땅이 아니라, 자연과 인간이 균형 있게 살아갈 수 있는 공간이라는 본질을 기억해야 합니다. 조선시대 왕실이 국운을 걸고 선택했던 땅, 현대인들이 더 나은 삶을 꿈꾸며 선택하는 터. 풍수는 과거에서 현재까지 우리 삶을 연결하는 문화의 흐름이자, 여전히 유효한 한국의 정신입니다. 이제 우리는 단순한 미신의 프레임을 벗어나, 풍수지리를 사람과 공간, 자연의 관계를 설계하는 사상으로 바라볼 때입니다.

'역사뉴스' 카테고리의 다른 글

| 고인돌과 스톤헨지, 신앙의 상징과 과학적 가치 (0) | 2025.04.11 |

|---|---|

| 조선의 과학 지도 '혼일강리역대국도지도'와 세계관 (0) | 2025.04.11 |

| 조선 왕실은 사주 명리학을 어떻게 활용했을까? (1) | 2025.04.10 |

| 조선이 만든 세계적 친환경 종이, 한지의 비밀 (0) | 2025.04.09 |

| 한국 찜질방의 때밀이 역사, 세계인이 반한 매력 (0) | 2025.04.09 |